La revitalización del idioma náhuat en El Salvador ha encontrado un motor clave en la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), a través de la Cátedra Indígena Náhuat, que trabaja junto a las comunidades de Panchimalco y Rosario de Mora para preservar la memoria ancestral y proyectarla hacia el futuro.

Dra. Morena Guadalupe Magaña

Coordinadora del Departamento de Castellano y de la Cátedra Indígena Náhuat

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Idiomas

Universidad tecnológica de El Salvador

La riqueza cultural de El Salvador se sostiene en raíces profundas que atraviesan el tiempo y se manifiestan en expresiones vivas como el idioma náhuat. En este contexto, la Cátedra Indígena Náhuat de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) ha asumido un papel protagónico en la revitalización lingüística y cultural a través de programas educativos que conectan con comunidades históricamente vinculadas: Panchimalco y Rosario de Mora, al sur de San Salvador.

Dos municipios, una memoria compartida

Panchimalco, asentamiento tolteca y refugio de los cuscatlecos durante la colonización española, conserva hasta hoy el idioma náhuat y tradiciones indígenas que lo distinguen. Su emblemática iglesia colonial de Santa Cruz de Roma y las festividades de “Las Flores y Las Palmas” son testimonio de la mezcla entre herencia ancestral y espiritualidad popular.

Por su parte, Rosario de Mora surgió en 1894 a partir de la hacienda “El Rosario”, originalmente parte del territorio de Panchimalco. Aunque enfrenta desafíos como la pobreza y la escasez de agua, ha mostrado resiliencia mediante el desarrollo agrícola y comercial. La separación histórica de ambos municipios no borró sus lazos culturales: Rosario de Mora mantiene una conexión identitaria con las raíces indígenas de Panchimalco.

La Cátedra Indígena Náhuat: Educación para la memoria y el futuro

En esta encrucijada histórica, la Cátedra Indígena Náhuat se convierte en puente entre las aulas y la comunidad, diseñando programas que integran lengua, identidad y participación social. A través del proyecto “Shitaketza Náwat Panchimalku iwan Rosario de Mora”, la Cátedra ha formado a más de 125 docentes que, a su vez, han impactado a más de 3,000 estudiantes de primera infancia y educación básica.

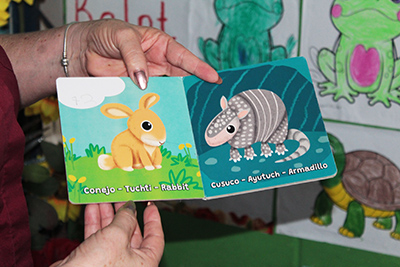

Los talleres impartidos incluyen estrategias pedagógicas innovadoras como el canto y la música, que facilitan la adquisición del vocabulario y la pronunciación del náhuat. Lejos de ser un ejercicio meramente lingüístico, estas dinámicas conectan a niños y jóvenes con la memoria de sus abuelos y con expresiones vivas de la identidad indígena. Palabras cotidianas como utualito resuenan nuevamente en las voces escolares, testimonio de una lengua que se resiste al olvido.

Impactos culturales y lingüísticos

El alcance del programa se expresa en dos dimensiones clave:

• Lingüística: Los docentes formados en náhuat transmiten conocimientos a nuevas generaciones, fortaleciendo competencias comunicativas y ampliando la presencia del idioma en contextos educativos.

• Cultural: La enseñanza del náhuat revitaliza el tejido comunitario, promueve la valoración de las raíces ancestrales y fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural como parte esencial del patrimonio salvadoreño.

Estos esfuerzos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 4: Educación de calidad inclusiva y equitativa, que subraya la importancia de garantizar procesos educativos pertinentes para los pueblos originarios.

La visita de campo: Educación con rostro comunitario

El pasado 27 de agosto, la coordinadora de la Cátedra y su equipo de proyección social realizaron una visita de campo a Panchimalco y Rosario de Mora, junto con delegados de las alcaldías locales. El objetivo fue observar de qué manera los docentes implementan el modelo de aprendizaje de los círculos de lengua náhuat en sus centros escolares y cómo la comunidad educativa se apropia de la revitalización cultural y lingüística de manera socioformativa.

El encuentro confirmó que la revitalización del náhuat no es un proyecto aislado, sino un movimiento de transformación comunitaria, desde el cual estudiantes, maestros, líderes locales y la universidad caminan juntos en defensa de la memoria y el futuro.

Propuesta de valor: continuidad y sostenibilidad

El trabajo realizado en Panchimalco y Rosario de Mora evidencia que la revitalización del náhuat no solo fortalece el patrimonio cultural, sino que también contribuye al desarrollo humano y comunitario. Sin embargo, para que este proceso sea sostenible, se propone:

- Consolidar alianzas con instituciones educativas y municipales, garantizando que la enseñanza del náhuat se integre de manera formal y sistemática en los currículos escolares.

- Impulsar programas de formación docente continua, para que el alcance educativo se amplíe a nuevos niveles y generaciones.

- Fortalecer el vínculo con referentes locales y organizaciones comunitarias, reconociendo que el idioma vive en las familias y en la tradición oral.

- Promover investigación y documentación académica, que visibilice los logros y retos de los procesos de revitalización en El Salvador.

Un compromiso con el futuro

La experiencia en Panchimalco y Rosario de Mora confirma que la educación universitaria, cuando se vincula con la memoria ancestral y las necesidades comunitarias, puede convertirse en un motor de transformación social. La Cátedra Indígena Náhuat de la UTEC demuestra que revitalizar el idioma no es solo un acto de preservación cultural, sino una apuesta de futuro para un país que reconoce la diversidad como su mayor riqueza.

Muchas gracias a la Doctora Morena Magaña, por medio de la UTEC, que nos dio la oportunidad de compartir conocimientos y cosmovisión Náhuat con maestros de Panchimalco, lugar donde desde hace 4 años se le está impartiendo Náhuat en el Centro Escolar Católico de Panchimalco

Estoy convencida que solo en unidad las instituciones de gobierno y privadas podremos hacer que este bello país crezca

Tengo fe que la UTEC será la primera universidad que tenga la carrera del Idioma y cosmovisión Náhuat

Muchas gracias

Gracias por sus hermosos comentarios y por el apoyo incondicional a este trabajo de vinculación intercultural con las comunidades. Gracias

Muy buen proyecto yo fui parte de este y me ha servido mucho ya que imparto clases de nahuat en el centro escolar canton las Crucitas Panchimalco

Fortalecer el vínculo con referentes locales y organizaciones comunitarias,

Promover investigación y documentación académica, que visibilice los logros y retos de los procesos de revitalización en El Salvador

Con todo respeto a su trabajo mi estimada Dra,pero no he visto en sus publicaciones que destaque el trabajo del tamachtiani que imparte los talleres en la cátedra, entonces no veo que visibilise ni fortalezca los esfuerzos de los referentes locales o comunidades indígenas

Creo que sería bueno hacer unos cambios que denoten el acompañamiento que se da a la ejecución del programa de náhuat

Saludos

Gracias por sus hermosos comentarios y por el apoyo incondicional a este trabajo de vinculación intercultural con las comunidades. Gracias

El trabajo de la Cátedra Indígena Náhuat es en la práctica un esfuerzo colaborativo y a la vez producto de una vinculación de apoyo con líderes revitalizadores del idioma y la cultura náhuat en El Salvador, como el caso del maestro Amilcar Ramírez de Panchimalco.